11 mai 1981. Il y a 39 ans jour pour jour disparaissait bien plus qu’un simple homme. Véritable légende, icône universelle, Bob Marley a porté le reggae et la Jamaïque à travers le monde à un niveau stellaire, presque irréel. Mais l’homme aux plus belles dreads des Caraïbes avait une autre passion, en plus de la musique et des femmes. L’être dont il est épris est petit, blanc et noir, et roule jusqu’au bout de la nuit sur les terrains vagues de Kingston. Une histoire d’amour unique, qui se joue sur un terrain sans frontières. Installez-vous confortablement et mettez Three Little Birds dans les enceintes, Caviar Magazine vous emmène en voyage aux côtés du Roi du reggae.

Nine Miles. Niché au beau milieu des vertes collines du nord de la Jamaïque, c’est dans ce village que débute la légende. Ce 6 février 1945, la brume des Caraïbes enveloppe le berceau d’un nouveau-né qui ne porte pas encore de dreadlocks. C’est le début de trente-six ans d’une existence dont l’impact ne connaîtra pas de limites. Car il n’est pas d’euphémisme que d’affirmer que Robert Nesta Marley a inscrit son nom dans l’Histoire, en lettres rouges, jaunes et vertes, évidemment.

De Nine Miles à Trenchtown

« Je suis né sans père, je ne l’ai jamais connu. Ma mère a eu du mal à m’envoyer à une école. Je n’ai pas d’éducation, mais de l’inspiration ». Bob est honnête sur son enfance tumultueuse, qui le voit voyager entre Nine Miles et Kingston, où son père le conduit avant de l’abandonner. Quand le petit Robert a cinq ans, sa mère le récupère et le ramène à Nine Miles. Il y découvre une Jamaïque rurale, pauvre, et fait connaissance avec un sport qui le suivra tout au long de sa courte vie : le football. Le journaliste Francis Dordor, spécialiste de Bob Marley – il l’a rencontré à plusieurs reprises, et a eu l’occasion de taper la balle avec la légende – témoigne pour nous : « Il a commencé le foot très tôt. Ça faisait partie des distractions de la jeunesse, comme partout dans le monde. Mais à Nine Miles, eux n’avaient pas de ballon. Ils faisaient des balles avec des bouts de tissu rapiécés, ils improvisaient ». Le « sport-roi » a été introduit en Jamaïque par les Anglais vers la fin du dix-neuvième siècle. Le premier club y est créé en 1893, et la sélection « nationale » joue sa première rencontre face à Haïti, en 1925. Mais c’est véritablement à partir de l’indépendance du pays, en 1962, que le ballon rond s’y développe.

À 12 ans, Bob déménage avec sa mère à Trenchtown, un ghetto du sud du Kingston. Il vit dans un petit immeuble, en bordure du bidonville. Trenchtown façonne le jeune adolescent, qui le lui rendra en le chantant dans le monde entier. Trenchtown Rock, Natty Dread, Trenchtown, ou encore la célèbre et magnifique No Woman No Cry : autant d’hymnes à son quartier. Dans la capitale, avant même de se lancer dans la musique, Marley tâte la gonfle sur les terrains vagues. Dordor raconte : « Le foot est vraiment devenu une de ses passions une fois arrivé à Kingston. Ça a même été sa passion avant la musique. Il retrouvait ses potes après l’école, le week-end, et il jouait au foot ». Le ballon rond est également un moyen d’intégration pour celui qui n’est pas encore rastafari. Car Bob, future figure de la « cause noire », est souvent moqué pour sa couleur de peau, trop blanche… « Il a souffert toute cette partie de sa vie d’un certain racisme. Les seules manières pour lui de se faire accepter, ça a été d’abord le football, puis la musique. Comme il était très bon, il a réussi à se faire accepter par ses petits camarades de jeu. Et comme il avait aussi une autorité assez naturelle, il en devenait assez rapidement le leader ».

Puis Marley se lance dans la musique. Une porte de sortie potentielle pour le jeune homme et sa mère, qui peinent à joindre les deux bouts. Bob rencontre l’artiste Desmond Dekker, et enregistre son premier morceau à 16 ans. Son projet ne rencontre pas le succès escompté, mais qu’importe. Quelques mois plus tard, il rencontre Neville « Bunny Wailer » Livingston, puis Peter Tosh : les Wailers sont nés. Au Studio 1, les trois amis enchaînent les sessions d’enregistrement. En 1964, le « Tuff Gong » – surnom hérité de ses années à Trenchtown – a 19 ans quand sort Simmer Down, sa première réussite. La musique de Bob est lancée : elle sera sa vie, sa compagne jusqu’à la mort.

Les Etats-Unis, Alan « Skill » Cole et le « Money Ball »

La seconde moitié des années 1960 et le début des années 1970 voient Bob partir aux États-Unis rejoindre sa mère. Marley veut voir autre chose, et a besoin d’argent. Il enchaîne les petits boulots, continue de jouer de la guitare dans le sous-sol de sa maison, puis revient en Jamaïque, où il « se sent plus libre ». Sa passion du football ne le quitte pas et le jeune homme se rapproche des joueurs du club local, les Boys’ Town de Trenchtown. Parmi eux, Carl Brown, mais surtout Alan « Skill » Cole. Ce dernier, loin d’être un inconnu au sein du petit monde du football de Kingston, est le plus jeune porteur du maillot de l’équipe nationale et surtout, le premier Jamaïcain à jouer dans le championnat brésilien – avec le club de Nautico. Les deux hommes partagent l’amour de la musique – « Skill » deviendra son manager – et du ballon.

Au même moment, les Wailers créent leur propre label. Au début des années 1970, le succès est au rendez-vous en Jamaïque, mais Marley, Tosh et Bunny – auxquels se sont notamment rajoutés les frères Barrett, Carlton et Alston « Family Man » – ne percent pas véritablement à l’étranger. En 1972, la signature avec le label Island Records, dirigé par Chris Blackwell, les propulse peu à peu sur le devant de la scène. Malgré les départs de Bunny et de Peter Tosh suite à des divergences, Bob Marley and The Wailers remplissent les salles et stades jamaïcains, puis les clubs américains. En 1975, le groupe effectue une tournée en Angleterre et aux États-Unis. La vague reggae déferle dans les oreilles du monde. Et le petit Bob – environ 1m70 – porte fièrement les couleurs jaune et verte : la Jamaïque et sa musique, c’est lui.

Mais Robert Nesta Marley est loin de laisser tomber sa deuxième passion, bien au contraire. Au même titre que les instruments, les musiciens ou la ganja, le ballon reste collé au pied de l’artiste pendant les tournées. Avant chaque concert, Bob et son équipe improvisent des matchs. Le « Roi du reggae » taquine le cuir quotidiennement, sur des terrains, dans les salles de concert, ou même dans les hôtels. Neville Garrick, le graphiste qui réalisa le design de la plupart de ses pochettes d’album, raconte pour The Undefeated : « Il n’y avait pas nécessairement un terrain de football près de notre logement à chaque fois que l’on voyageait. C’était toujours agréable d’avoir un parc ou une installation à proximité. Mais sinon, nous jouions au “Money Ball”. Chaque fois que nous louions un hôtel, nous louions toujours une suite – dans laquelle Bob ne dormait jamais […]. Le “Money Ball”, c’était des jongles avec le ballon dans la suite. Et si vous cassiez quelque chose, vous deviez le payer. C’est pourquoi nous avons appelé le jeu “Money Ball” ».

Quand ils restent en Jamaïque, Marley et sa troupe ne perdent pas leurs bonnes vieilles habitudes : chaque jour est un jour de match dans la cour du 56 Hope Road, à Kingston. L’adresse, lieu de bouillonnement culturel et musical comme il y en a eu peu dans l’histoire de la musique, accueille des trois contre trois, des quatre contre quatre, des cinq contre cinq, toujours endiablés. Et Marley n’est pas n’importe quel joueur. Le football fait ressortir son esprit de compétition. Garrick le sait : « Comme dans tout ce qu’il faisait, Bob était très compétitif. Il se donnait à 110% ».

Pour Bob, le football est bien plus qu’un jeu. Alan « Skill » Cole l’explique dans l’excellent documentaire Marley de Kevin MacDonald : « Il ne jouait pas seulement pour le fun. Ça faisait toujours partie du processus ». Car oui, le « Tuff Gong » a ses motivations et ses inspirations. Il fume comme un pompier jamaïcain avant chaque concert. Il courtise les femmes. Et il joue au foot, tous les jours.

« I need it »

Certes, il n’en parle pas dans ses chansons, notamment car le reggae et le « sport-roi » ont leurs différences. Et Bob le sait : « J’aime la musique avant d’aimer le football. Si je préférais le football, ça serait peut-être un peu dangereux, car le football est très violent. Si un mec te tacle durement, ça provoque en toi des sentiments guerriers ». Surtout, Marley fait la distinction entre les deux, et Dordor l’explique : le football est sa passion, mais Bob est sur cette Terre pour faire de la musique. « C’était très clair : sa mission, c’était deux choses. Faire passer un message social et politique, et un message religieux, à travers ses chansons ». Il n’est néanmoins pas totalement illusoire de chercher un lien entre le côté social du football, et l’engagement politique que l’on ressent dans les créations de l’artiste jamaïcain. Sport de dimension mondiale, le football rassemble comme aucun autre. Marley en a bien conscience : « Football is freedom ». Mais la relation qu’il entretient avec le ballon rond dépasse le cadre de la musique tout autant qu’elle n’y rentre pas. Quand on lui demande pourquoi il aime le football, il lui suffit de trois mots : « I need it », « j’en ai besoin ». Et, derrière leur écran, tous les fans de football acquiescèrent, le sourire aux lèvres.

Bob aime aussi le jeu car, de son propre aveu, « il faut être doué pour y jouer ». Il s’entraîne et, en accord avec le mode de vie prôné par le mouvement rastafari – selon laquelle le corps est sacré et doit être entretenu -, court tous les jours. « Le matin, il partait avec « Skill » Cole, et ils allaient faire huit-dix kilomètres de footing. Après, ils rentraient, ils répétaient avec le groupe. Et l’après-midi, ils jouaient au foot. Sa journée-type, c’était ça », raconte Dordor. Bob s’inspire d’ailleurs de son ami. « Tout ce que je faisais avec la balle, il essayait de le faire », raconte l’ancien international jamaïcain.

Marley est loin, très loin d’être mauvais. Joueur technique, mais dur sur l’homme. Le look n’est pas travaillé : il joue souvent en survêtement, presque toujours avec un bonnet dissimulant ses longues dreads le temps d’un match. Pour Bob, l’important est dans les pieds : sous ses éternelles Adidas Copa Mundial, un véritable talent. Pour avoir joué avec lui à Paris et à Kingston, Francis Dordor en sait quelque chose : « Il faisait partie de ces personnalités, de ces hyper-doués qui dès qu’ils touchent un truc, ont comme une grâce ». Les rares vidéos de Marley joueur montrent un style peu orthodoxe mais très technique, volontaire et toujours concentré. « S’il avait dû jouer dans une vraie équipe, je l’aurais mis en défense. Il n’avait peur de rien, il adorait tacler », décrit « Skill » Cole pour l’AFP. À Paris néanmoins, en 1977, lorsqu’il joue avec des journalistes, Bob est ailier gauche. Il a le sens du but, et des contrôles orientés. Peut-être aurait-il pu devenir professionnel, selon Dordor…

Mais pour le plus grand bonheur de nos petites oreilles, Bob Marley chante. Et divinement bien. La seconde moitié des années 1970 est celle des Wailers, qui enchaînent concerts et tournées dans le monde entier. The King of Reggae, fidèle à lui-même, emmène son ballon aux États-Unis, en Angleterre, en France… En janvier 1977, Marley s’installe à Londres après avoir échappé à une tentative d’assassinat en Jamaïque. Il passe la majorité de son temps aux studios d’Island Records, au nord-ouest de la ville. En ce début d’année, lui et ses musiciens travaillent sur un de ses albums mythiques : Exodus. Et dans la grisaille londonienne, Hyde Park devient vite son nouveau terrain de jeu : « à Londres, il s’était arrangé pour trouver une maison qui n’était pas loin de ce parc, de manière à ce que tous les matins, il puisse aller taper le ballon avec sa bande. Les poteaux étaient bien souvent des vêtements ou des sacs de sport ».

1977, sous la Tour Eiffel…

En mai débute l’Exodus Tour. Marley et les Wailers commencent leur tournée à Paris, le 10. Quoi de mieux qu’une petite opposition sur terrain stabilisé pour lancer une tournée mondiale ? Une fois n’est pas coutume, l’idée originale ne vient pas de Marley mais de Francis Dordor, qui propose d’organiser un match, la veille du premier concert. La maison de disques Phonogram – devenue plus tard Universal – flaire le bon coup. Le match se déroulera en présence de spectateurs, sur un terrain situé en face de l’hôtel Hilton Suffren, tout près de la Tour Eiffel. « À l’origine, l’idée était de faire un match entre les Wailers et des journalistes. Mais il s’est avéré que nous n’étions pas assez nombreux. On a donc fusionné les deux équipes. En face, c’était les Polymusclés, une équipe de célébrités, un peu comme le Variétés Club de France ». Ces derniers arrivent dans un équipement vert flambant neuf. Face à eux, des journalistes et des rastas aux « silhouettes improbables, très fins, affûtés, mais avec ces espèces de gros bonnets de laine ». Dordor, comme certains de ses confrères, joue dans l’équipe de la légende. Le match est facilement remporté par les Wailers. Sur l’aile gauche, Bob fait des misères aux Parisiens. Alston « Family Man » Barrett, l’homme aux 41 enfants, court, tel un infatigable Gebreselassie. Les Français sont scotchés : « C’est quand même des mecs qui fumaient énormément d’herbe, alors les voir courir comme ça… C’était assez bluffant » confie Dordor. En fin de première mi-temps, un « gros balourd » écrase cependant le pied de la star jamaïcaine, qui doit quitter le terrain. Un incident anodin, à première vue…

Cette petite blessure, Bob vit avec, l’oublie même. Il chante et tape dans le ballon comme jamais. À la fin des années 1970, le monde entier fume des spliffs en écoutant les albums Exodus (1977), Kaya (1978), et Survival (1979). Mais très vite, le rasta le plus connu de la planète se rend compte que sa coupure à l’orteil s’est infectée. Les médecins lui détectent un mélanome. Mal conseillé, ayant peur de ne plus pouvoir danser et jouer au football, empêché par sa religion : les raisons pour lesquelles Bob refuse l’amputation se mélangent. Un soignant de Miami lui retire un bout de l’orteil, là où sont situées les cellules cancéreuses. La blessure guérit. « Il reprend l’entraînement, au grand dam de Rita [sa femme] qui pestait. Il voulait absolument reprendre le foot », se souvient Dordor. Le petit Bob, devenu une immense star, chante de plus belle. En 1978, il réunit les deux rivaux politiques jamaïcains, Edward Seaga et Michael Manley, lors du One Love Peace Concert. Mais aux yeux du monde, Bob est la Jamaïque. Lui et ses Wailers voyagent et jouent partout, tout le temps.

Bob Marley and The Wailers, superstars

En mars 1980, Bob se rend pour la première fois au Brésil, terre du football s’il en est. Immense fan de Santos et de Pelé – que son ami Alan Cole a plusieurs fois affronté – il ne peut laisser passer l’occasion de tester le niveau des Brésiliens. Surtout que le joueur préféré de Marley est la star argentine Osvaldo Ardiles. Dans l’équipe de Marley ce jour-là : son guitariste Junior Marvin, le vainqueur de la Coupe du Monde et ancien joueur de l’OM Paulo Cesar Caju, les célèbres chanteurs brésiliens Chico Buarque et Toquinho, ainsi que le reggaeman Jacob Miller. Bref, que du beau monde. Face à des musiciens brésiliens et des membres d’Island Records, l’équipe de Marley l’emporte. Bob marque, évidemment.

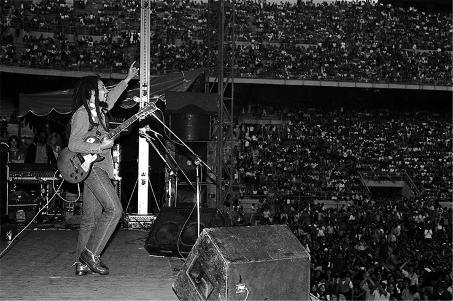

Cette même année 1980 est l’occasion de la dernière tournée du Roi du reggae, qui parcourt l’Europe et les États-Unis. De retour à Londres à l’occasion d’une date, il participe à une série de matchs en indoor dans le quartier de Fulham. En France, les salles deviennent vite trop petites pour accueillir les Jamaïcains. Comme un symbole, les Wailers enchaînent les concerts dans les stades. Le 5 juin 1980, c’est l’unique Stade Gaston-Gérard de Dijon qui voit la pelouse vibrer au son de la voix de Marley et de la basse d’Alston « Family Man ». Mais le « Graal », c’est le 27 juin que Bob et sa troupe semblent l’atteindre : lui et ses musiciens se produisent devant plus de 100 000 personnes dans un temple du football, San Siro. Le plus gros concert de la vie de la star. Quelques mois plus tôt, c’était dans l’enceinte du Stade Rufaro d’Harare que Bob célébrait l’indépendance du Zimbabwe, dans un show devenu mythique par sa portée sociale et politique.

En France, le « Tuff Gong » marque les esprits au Bourget le 3 juillet 1980, où il rassemble 50 000 personnes. La veille, Marley était à Nantes. Lui et ses musiciens avaient affronté… le FC Nantes d’Henri Michel, au centre d’entraînement de la Jonelière. Et le niveau de jeu des Wailers bluffe les champions de France [le récit de cette rencontre unique, racontée par le recordman de matchs disputés avec le FC Nantes, Jean-Paul Bertrand-Demanes, sera à lire dans quelques jours sur notre site. Tenez-vous prêts !]

« Aucun être humain ne peut m’empêcher de jouer au foot ». Bob dit vrai, encore une fois. Aucun homme, aucune femme ne le privera de football. C’est son propre corps qui le fera, et qui le privera de la musique par la même occasion. Le 21 septembre, Marley court dans Central Park. Il se détend, après deux concerts donnés à la Mecque de la musique, le Madison Square Garden. Soudain, la légende s’effondre. Ses amis l’emmènent à l’hôpital. Le diagnostic, tragique, est sans appel : Bob Marley souffre d’un cancer généralisé. La blessure à l’orteil a provoqué une maladie bien plus grave, qui aurait pu être détectée auparavant… si ce dernier avait effectué les vérifications médicales nécessaires. Mais on ne refait pas l’Histoire : le 11 mai 1981, Robert Nesta Marley s’éteint.

Bob Marley et le football : pour toujours, à jamais

Son héritage, lui, demeure à jamais. Sa musique porte les peuples tout autant que le sens de ses paroles. Francis Dordor le clame : « Il reste la figure culturelle la plus universelle qui ait jamais existé ». Mais aujourd’hui, que reste-t-il de l’amour de Bob pour le football ? Un nom, tout d’abord. « Quand son fils David est né, Bob l’a surnommé Ziggy. Ziggy, dans le langage courant jamaïcain, c’est le dribbleur ! » raconte Dordor. Ce même Ziggy enregistre par ailleurs l’hymne officiel de la sélection masculine en 1998, pour la première Coupe du Monde de l’histoire de la Jamaïque. Plusieurs années plus tard, c’est cette fois Cedella Marley qui fait honneur à la passion du père pour le football. À la fin des années 2000, l’équipe nationale féminine de Jamaïque est dissoute. Mais en 2014, l’aînée des enfants Marley prend les choses en main. Elle apporte un « soutien indéfectible », dixit l’entraîneur Hue Menzies, aux footballeuses. Elle multiplie les appels aux financements, et enregistre une chanson en leur honneur avec ses frères. Cette belle histoire se termine par une qualification des « Reggae Girlz » pour la Coupe du Monde 2019, en France.

Mais Bob Marley a marqué le football d’une autre manière, tout aussi magnifique. L’histoire nous conduit au Pays de Galles, à Cardiff plus précisément. En cette pré-saison 2008, le club de la ville affronte l’Ajax d’Amsterdam. À la fin du match, la police locale appelle les responsables de la sécurité, et leur demande de faire patienter les fans de l’Ajax à l’intérieur du stade, afin d’éviter tout débordement. Le DJ Ali Yassine, chargé de la musique, envoie alors du Bob Marley plein les enceintes galloises. Les supporters ajacides reprennent en cœur : l’Ajax se cherchait un hymne, il vient de le trouver. Ce sera Three Little Birds. Depuis, à chaque début de match, les fans du club hollandais entonnent cette ode au bonheur et à la simplicité. Et le mercredi 19 septembre, c’est Ky-Mani Marley, le fils de la légende, qui reprend heureux comme un gosse la chanson sur la pelouse de la Johan Cruyff Arena. Quel plus beau symbole, dans l’arène qui porte le nom du chantre du « football total » ?

La référence à Marley n’est pas unique dans le monde du football. En 2005, les South Winners, groupe ultra marseillais historique, déploient un tifo en hommage au Jamaïcain. Un autre collectif marseillais, les MTP, a lui pour symbole la légende caribéenne. Le club irlandais des Bohemians avait lui imaginé un maillot hommage à Marley, en 2018. Malheureusement, la tunique ne verra pas le jour, pour des raisons de droit à l’image. Le reggae, lui, a été inscrit par l’UNESCO au Patrimoine mondial immatériel de l’humanité. L’hommage est beau, à la hauteur de la légende.

Marley a marqué le football, et le football a marqué Marley. La légende jamaïcaine le savait : le ballon rond est bien plus qu’un sport, tout comme son reggae était bien plus que de la musique. Le parallèle est évident, trop beau, trop vrai. Tout comme le football, Bob Marley est un symbole culturel universel. Le monde joue au football, le monde écoute Bob Marley. À Nine Miles, la légende repose à jamais. À Amsterdam, et partout ailleurs, son message résonnera toujours.

Rise up this mornin’, smiled with the risin’ sun, three little birds…

Léon Geoni