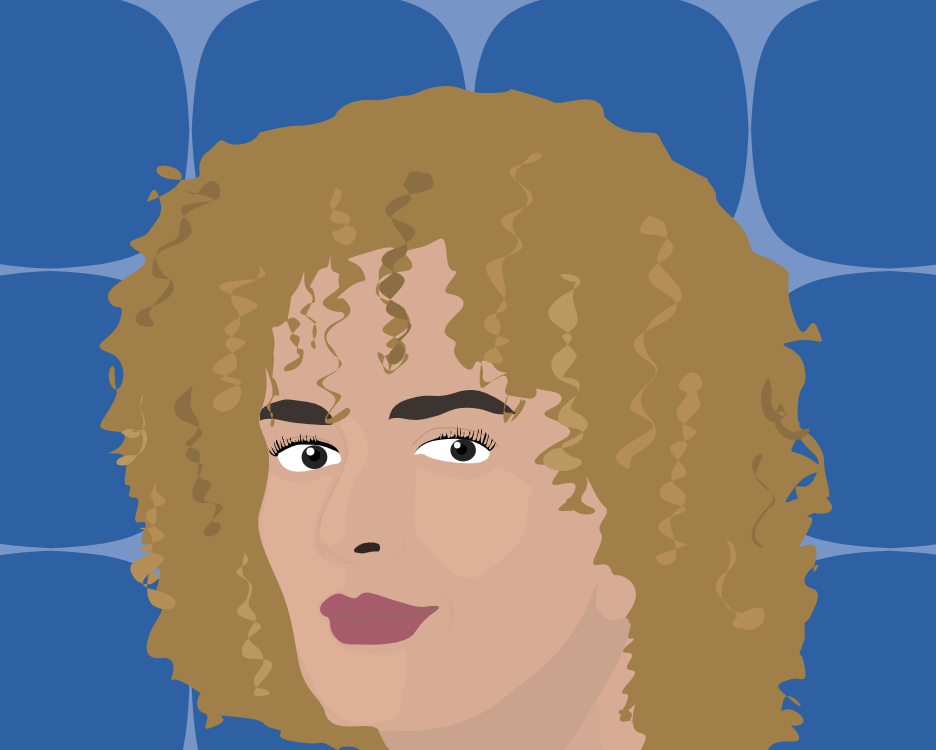

Leïla Slimani : “L’histoire de ma naissance est liée à un match”

Parce qu’elle est née sous une bonne étoile (celle du Raja), Leïla Slimani a peut-être plus que quiconque le football dans les veines. Retour sur une discussion passionnante avec une romancière de génie, fan de beau jeu et de soirées bières, pour qui l’odeur des fleurs la nuit fait rimer ballon avec liberté et subversion.

Propos recueillis par Théo Mazars

Votre passion pour le foot vient surtout de votre père, ancien Président de la fédération maro- caine, c’est ça ?

Oui. C’est surtout sa passion. Pour nous, ce n’était pas vraiment un plaisir, c’était plutôt quelque chose qu’on subissait, qui nous emmerdait beaucoup. Mon père était obsédé par le foot et, à l’époque, on n’avait pas plein d’écrans comme aujourd’hui, on avait une seule télé, donc il fallait tout le temps décider si c’était le film ou le match, la série ou le match… Et mon père gagnait souvent. Ça allait même plus loin, il enregistrait des matchs sur nos cassettes de films. Donc au début, la passion de mon père pour le foot, on la subissait. Et puisqu’on ne voulait pas subir, on a commencé à s’y intéresser un peu. Et j’aimais bien la vision qu’il avait de ce sport. Ce n’était pas hystérique. Il disait toujours « que le meilleur gagne ». Il aimait le beau jeu avant tout. Il nous a appris à regarder l’esthétique avant la nationalité ou l’identité des équipes. Et puis moi je suis née un jour de foot. L’histoire de ma naissance est liée à un match. C’était un match du Raja (Casablanca), un match très impor- tant. Ma mère était enceinte, prise de contractions, couchée. Elle avait bu des bières et du champagne avec mon père pour supporter la douleur. Son meilleur ami, médecin, était là pour vérifier l’état de la dilatation et être sûr qu’elle n’allait pas accoucher dans la chambre. Le match s’éternisait, est parti en prolongations. Finalement mon père, furieux de la défaite du Raja, l’a emmenée à la maternité et je suis née.

Est-ce que le fait de naître sous un tel symbole a fait de vous une passionnée ? Quelle place occupe le ballon rond aujourd’hui dans votre vie ?

Il a beaucoup de place par plein d’aspects dif- férents. Ce qui est assez marrant, c’est que depuis que je suis devenue une personnalité publique, j’ai l’impression que beaucoup de personnes redécou- vrent mon père. Il a longtemps été associé au scandale financier dans lequel il s’est retrouvé et depuis quelque temps, une partie des gens de ma génération découvrent son autre visage : celui du Président de la fédération marocaine qui, en 1976, remporte la Coupe d’Afrique des Nations. Beaucoup d’anecdotes de mon enfance sont liées à lui et sa passion pour le football. Je me rappelle, mes parents étaient partis en Amérique du Sud pour visiter des stades et ils nous avaient rapporté plein de cadeaux, des miniatures de stades.

Aujourd’hui, je suis comme mon père. Je ne suis pas une fan d’une équipe en particulier, mais j’ai beaucoup de plaisir à regarder du foot. Ma meilleure amie est une malade du Real Madrid et elle déteste le PSG, donc je subis toutes ses colères et ses passions. Moi je suis pas du tout dans ce truc-là, ce que j’adore, c’est le jeu, les grandes compétitions, inviter du monde à la maison, boire de la bière, voir une ville se transformer… À Lisbonne c’est quelque chose qu’on sent énormément. J’aime ce que le foot- ball crée comme mythe collectif. Des joueurs comme Maradona, comme Socrates, ce sont des personnes qui m’ont fascinée quand j’étais jeune, des gens qui représentent énormément de choses pour moi dans mes mythes collectifs.

Vous parlez de Maradona ou de Socrates comme des figures précieuses de votre enfance. Est- ce qu’il vous arrive de souhaiter qu’on puisse s’identifier à des figures romanesques ou à des écrivains comme on s’identifie à des joueurs de football ?

Je pense qu’on ne peut pas comparer l’incomparable….. Des gens comme Maradona ou Pelé, quand on voit d’où ils viennent, à qui ils parlent – des franges de la société qui n’ont parfois pas accès à beaucoup de choses et pour qui cette culture popu- laire de ceux qui réussissent par l’envie et malgré la misère, c’est autre chose que le roman. Faut être honnête. Le roman c’est quelque chose d’intellectuel. Ce que j’aime avec le football, c’est même plutôt l’inverse : n’être pas du tout dans l’intellectualisation et pourtant parvenir à mythifier des personnes. Transformer les joueurs de foot en personnages de roman.

« Ce que j’adore, c’est le jeu, les grandes compétitions, inviter du monde à la maison, boire de la bière, voire une ville se transformer… »

Construire des récits mythiques autour de figures humaines ?

Au Maroc on a la « perle noire », (Larbi) Benbarek, un joueur extraordinaire qui est mort dans la mi- sère, complètement oublié. Aujourd’hui des gens écrivent des histoires, des fictions autour de lui. Je me souviens d’un portrait de Socrates dans So Foot qui m’avait énormément marquée. Les footballeurs sont aussi inscrits dans le présent. Ils subissent l’actualité, ce qu’il se passe autour d’eux. Ils vi- vent les soubresauts d’un pays. C’est aussi en ça qu’ils sont fascinants. Ils réagissent à l’actualité et font l’actualité. Ils font l’Histoire et sont dans l’Histoire.

Presque tous vos livres parlent de déracinement d’identités. Le football international aussi. Quand vous regardez France-Maroc, vous n’y voyez que du sport ou bien c’est un peu un symbole de votre identité ?

Déjà, quand je regarde un France-Maroc, je suis toujours très inquiète. Le premier France-Maroc auquel j’ai assisté, c’était un moment extrêmement angoissant pour moi. Je redoutais qu’un des hymnes soit sifflé comme ça avait été le cas avec l’Algérie. Je ne voulais pas être confrontée à ces révélateurs d’une histoire compliquée. Quand on me question- ne sur ma binationalité, je prends souvent l’exemple du foot pour illustrer à quel point c’est impossible de se prononcer en faveur d’un pays ou d’un autre. Même si les facilités de la France font que je penche un peu pour le Maroc…

Dans le sport, on trouve souvent cette question de la binationalité et de l’obligation, extrême- ment difficile pour des jeunes, de « choisir un camp ». Vous pouvez imaginer leur détresse ?

J’y pense souvent, oui. Au Maroc, on entend sou- vent parler de ceux qui choisissent l’Europe. C’est comme je le disais précédemment, le football rejoint souvent l’Histoire. Une histoire mondialisée, très capitaliste, où l’on prend des décisions souvent motivées par l’argent – et je ne porte aucun juge- ment là-dessus -. Bien sûr que j’y pense souvent. On ne peut ni ne doit juger ces décisions. J’étais en France au moment de la Coupe du monde 98, je venais de m’installer à Paris. On vivait au travers de l’illusion de la France « Black, Blanc, Beur » et d’une possible réconciliation.

Vous y aviez cru à l’époque ?

Aujourd’hui ce mythe, on le déconstruit, mais je pense sincèrement qu’on y a cru, oui. C’est un peu gnangnan mais je pense que dans nos cœurs, l’espoir a existé. Seulement, il s’est fracassé contre le réel. Je pense que c’est illusoire de croire que l’intégration passera par le foot, mais en même temps, on ne peut pas enlever le fait que ces gens ont été des symboles. Le coup de tête de Zidane a été vécu par beaucoup de Maghrébins comme une trahison. Ils ont eu l’impression qu’il offrait en mondovision l’image que beaucoup de gens vou- laient véhiculer sur eux.

« Les joueurs ont un poids immense sur les épaules. D’une certaine façon, on leur refuse le droit de se lever le matin en se demandant s’ils sont suffisamment en forme pour y aller ou s’ils en ont envie »

Au Maroc comme dans nombre de pays arabes, le football a joué un rôle éminemment impor- tant dans les contestations politiques. Comment voyez-vous le rôle politique du football ? Comparaison n’est pas raison, mais aimeriez-vous que la littérature ait ce pouvoir-là ?

Le foot au Maroc a effectivement un vrai rôle politique. C’est le lieu d’expression de beaucoup de personnes. Les chants de supporters y sont sou- vent très violents, très acerbes envers le pouvoir en place qui ne peut pas grand-chose dans l’espace de liberté que représentent les stades. Mais c’est devenu tellement violent, tellement agressif, que c’est presque impossible d’y aller en famille aujour- d’hui. Ça, c’est le mauvais côté. Le bon côté, tout aussi politique, c’est l’importance des femmes dans le football marocain d’aujourd’hui. On a une arbitre qui est devenue une vraie icône, une égérie. Une femme qui est flic par ailleurs, qui a commencé le foot à 11 ans, qui a été tabassée par son père et ses frères qui ne voulaient pas qu’elle joue. Aujourd’hui elle est adorée de tous. Et puis il y a aussi les très bons résultats de l’équipe féminine.

Dans une interview donnée au Parisien pendant la Coupe du Monde 2018, vous dites : « Nous, écrivains, on peut douter mais pas eux (les joueurs). Ils n’ont pas le choix, ils doivent aller au bout.». Qu’entendez-vous par là ?

Notre métier est fait de doutes constants. On vit une vie assez lente. On prend des décisions difficiles mais dérisoires. Eux, ils ont un poids immense sur les épaules. D’une certaine façon, on leur refuse le droit de se lever le matin en se demandant s’ils sont suffisamment en forme pour y aller ou s’ils en ont envie. Le degré d’attente de la population et du système qui est derrière fait que le doute n’est pas une option. C’est marrant d’ailleurs que certains joueurs se mettent à parler de moment de doute, de mélancolie et que beaucoup de personnes en soient étonnées.

Quand vous êtes dans un stade, vous préférez regarder la pelouse ou les supporters ? J’imagine que pour la romancière que vous êtes, c’est une drôle de comédie humaine que celle qu’on trouve dans les stades…

Oui ça pourrait être une super source d’inspira- tion pour le coup. Bon, je suis plus souvent attirée par le spectacle et le terrain, mais c’est vrai qu’il y a certains types de supporters qui m’intéressent. Par exemple les femmes supporters dans les années 90. Il y avait un côté un peu subversif, notamment au Maghreb. Ça m’intéressait vachement de les regarder.